Computer

Das Betriebssystem Linux ist aus meiner

täglichen Arbeit mit dem PC nicht mehr

wegzudenken. Dabei haben mich sowohl die

Möglichkeiten als auch die Philosophie von

Linux immer fasziniert und in ihren Bann

gezogen, auch wenn ich oftmals auf "leichtes"

Unverständnis stieß.

"Software is like sex: it's better when

it's free."

(Linus Torvalds)

Was ist Linux?

Linux ist ein scheinbar junges Betriebssystem

für Computer, das 1991 von Linus Torvalds auf

einem i386 entwickelt wurde. Da er mit seinem

Betriebssystem das alte Unix nachprogrammierte,

reichen die Wurzel bis zum Anfang der siebziger

Jahre zurück. Das aus verschiedenen Teilen

bestehende Betriebssystem wird von

Softwareentwicklern auf der ganzen Welt

weiterentwickelt. Es befindet sich schon seit

Jahren auf der Überholspur und stellt heute

eine echte und vor allem kostengünstige

Alternative zu Windows dar. Linux ist für viele

ein Betriebssystem, an das sie sich nicht recht

heranwagen, da es Gerüchten zufolge, der Umgang

mit komplizierten Befehlen notwendig ist.

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen Linux

nur von Informatikern installiert und über

komplizierte Kommandos bedient werden konnte.

Der Umgang mit Befehlen kann in der Regel durch

die Verwendung von verschiedenen

Administrationstools umgangen werden. Trotzdem

haben erfahrende Nutzer auch weiterhin die

Möglichkeit, die von den grafischen Tools

verwendeten Befehle direkt und damit schneller

einzusetzen. Die Einsatzbereiche von Linux sind

vielfältig, so läuft es z.B auf

Desktop-Rechnern, Servern, Mobiltelefonen,

Routern, Multimedia-Endgeräten und auf

Supercomputern. Wobei bei Supercomputern Linux

mit 75% die Top-500 der Supercomputer weltweit

anführt. Linux verlangt von seinem Benutzer das

er bereit ist ständig dazuzulernen, dafür

bekommt er die volle Kontrolle über sein

System. Was die Applikationen unter Linux

betrifft, so reicht die Auswahl frei

verfügbarer Programme vom Office-Paket über

Datenbanken.

Mehr Infos zu Linux und der Entwicklung findest

du hier

Wiki Linux.

Tipp

Firefox-Browser sicher einstellen

Firefox bietet von Beginn an ein gewisses Maß an Sicherheit. Mit meinen Ratschlägen erhöhst Du die Sicherheitsstufe noch weiter und verfeinerst den Schutz vor Tracking, Fingerprinting und Überwachung.

Auch heute entscheiden sich viele langjährige Computernutzer am liebsten für Mozilla Firefox, wenn es um die Wahl eines Webbrowsers geht. Daran ändert sich nichts an der weltweiten Vorherrschaft von Google Chrome und darauf basierenden Browsern wie Microsoft Edge. Die Gecko-Engine von Firefox stellt eine der wenigen verbleibenden Alternativen dar, die nicht auf Chrome-Technologie basiert.

- Direkt nach der Installation bietet Firefox in seiner Standardkonfiguration bereits einen soliden und sicheren Browser. Die Entwickler von Mozilla haben verschiedene Wege vorgesehen, um ihn individuell anzupassen. Die einfachste Möglichkeit, seine Konfiguration zu ändern, besteht darin, über das Hamburger-Menü mit den drei horizontalen Strichen oben rechts auf die Einstellungen zuzugreifen, dann „Einstellungen“ auszuwählen und zu „Suche“ zu wechseln. Anstelle von Google verwendest Du bei der Standardsuchmaschine die Alternative DuckDuckGo. Diese Suchmaschine speichert die von Dir eingegebenen Suchbegriffe nicht und leitet keine Daten weiter. Das gleiche gilt für die Suchmaschine Startpage . Wenn Du diese verwenden möchten, scroll bis zum Ende der Seite und klicke auf Weitere Suchmaschine hinzufügen. Wähle aus der Liste Startpage aus und installiere es.

- Scrolle anschließend zu Firefox-Vorschläge und entferne die Markierungen vor Vorschlägen von Firefox sowie von Sponsoren (diese Optionen sind nicht in allen Versionen von Firefox verfügbar).

- Gehe jetzt links zum Abschnitt Datenschutz & Sicherheit. Bei „Verbessertem Schutz vor Aktivitätenverfolgung“ änder die Einstellung von „Standard“ auf „Streng“. In diesem Fall blockiert Firefox in normalen Fenstern sogenannte Inhalte zur Aktivitätenverfolgung und geht entschiedener gegen Fingerprinter vor. Es handelt sich um spezielle Skripte, die von Tracking-Unternehmen verwendet werden, um Nutzer über verschiedene Webseiten hinweg auszuspionieren. Klicke anschließend auf die Schaltfläche Alle Tabs neu laden, um die Änderungen auf bereits geöffneten Firefox-Tabs anzuwenden.

- Bei den Datenschutzeinstellungen für Websites aktiviere die Option „Websites anweisen, meine Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben“. Allerdings funktioniert diese Einstellung nur, wenn die Anbieter der Websites, die man besucht, sich daran halten.

- Scrolle jetzt zu den Punkten „Datenerhebung durch Firefox und deren Verwendung“ und entferne an diesen Stellen alle Häkchen. Kommen wir zu DNS über HTTPS aktivieren mit, das Du am Ende findest. Ich empfehle, die Einstellung „Maximaler Schutz“ zu wählen, da Du damit genau steuern kannst, welche DNS-Anbieter Dein Browser nutzt. Dies ist eine bedeutsame Entscheidung, weil der Browser bei jedem Aufruf einer Seite den konfigurierten DNS-Server kontaktiert. Auf diese Weise ist es dem Betreiber möglich, Dein Surfverhalten zu beobachten.

- Bei der Konfiguration „Maximaler Schutz“ offeriert Firefox standardmäßig auch den US-DNS-Anbieter Cloudflare.

Zusätzlich zu den genannten Einstellungen existieren einige kostenlose Add-ons für Firefox, die mit geringem Aufwand eine zusätzliche Absicherung und Härtung des Webbrowsers vornehmen. Das Wesentliche ist uBlock Origin. Es entfernt nicht nur unerwünschte Werbebanner, sondern blockiert auch Tracking-Skripte und sogar Drive-by-Downloads, durch die Malware heimlich auf andere Computer gelangt. Um uBlock Origin zu installieren, klicke auf das Hamburger-Menü und wähle Erweiterungen und Themes. Wähle in der linken Navigation den Punkt „Erweiterungen“ aus und tippe im Suchfeld oben die Wörter uBlock Origin ein. Klicke auf den Eintrag mit dem gleichen Namen, dann auf Zu Firefox hinzufügen, anschließend auf Hinzufügen und schließlich auf OK. Die Erweiterung tritt sofort in Kraft. In Zukunft werden Werbung und versteckte Tracking-Skripte automatisch von uBlock Origin herausgefiltert. Das Resultat wird bei jedem Webseitenaufruf als kleine Ziffer über dem Erweiterungssymbol in der Adressleiste angezeigt. Detailliertere Informationen werden durch einen Klick auf das Symbol angezeigt.

Die Alternative zu Google

DuckDuckGo

Wer keine Spuren bei der Online-Suche hinterlassen will, sollte besser auf eine alternative Suchmaschine zurückgreifen. Ich nutze zur Recherche im Internet die Suchmaschine DuckDuckGo, die sich den Datenschutz der Nutzer auf die Fahnen geschrieben hat. DuckDuckGo speichert nach eigenen Angaben keine persönlichen Daten. Auch Cookies oder Searchlogs finden sich bei der Google-Alternative nicht.

Der Suchindex ist sicher kleiner als der von

Google, dafür gibt es weniger Spam- und

Linksammlungen in den Ergebnislisten. Die

Funktionalität meiner neuen Lieblingssuchmaschine

gefällt mir sehr gut. DuckDuckGo zeigt manchmal

eine Zero-Click-Box an, welche verschiede

Erklärungen des Begriffes aus unterschiedlichen

Quellen anbietet. Oft steht in der Infobox auch

schon das, was gesucht wird. Schön sind die

anpassbaren Voreinstellungen, in denen der Nutzer

die Suchmaschine nach seinem Geschmack

konfigurieren kann. Nach der Umstellung der Option

"Region" auf Deutschland werden regional angepasste

Ergebnisse auf Deutsch angezeigt. Auch das Aussehen

ist anpassbar. Alle Einstellungen werden mithilfe

von anonymisierten Cookies auf der heimischen

Festplatte gespeichert oder in der Cloud als Datei

mit Schlüssel abgelegt. Sichert der Benutzer die

persönlichen Sucheinstellungen in der Cloud, kann

er bequem die individuellen Einstellungen an jedem

beliebigen Computer im Internet wieder herstellen.

Die !Bang Suchsyntax macht DuckDuckGo so

interessant. Zum Suchen auf der deutschen

Wikipedia-Seite gibt man ein !wde vor, ein !g

durchsucht Google und ein !a sucht gezielt bei

Amazon. Ein \ vor dem Suchbegriff springt direkt

zum ersten Suchergebnis. Entwickler können mit

DuckDuckGo z.B. über !csharp array gezielter nach

Code-Dokumentationen suchen als mit der

Google-Suche.

Interessierte sollten sich folgende Seiten ansehen:

DuckDuckGo

die Suchmaschine mit Suchergebnissen in deutscher

Sprache

Goodies eine

Zusammenfassung aller Funktionen

!Bang Syntax

lange Liste aller möglichen !Bang Suchbefehle

Mein neues Spielzeug: Der Raspberry Pi

Der Raspberry Pi ist ein kleiner Einplatinencomputer mit ARM11-Prozessor. In Linux Kreisen sorgt die scheckkartengroße Platine schon seit einiger Zeit für Aufsehen und ist mit knapp 40 Euro recht erschwinglich. Eigentlich wurde er entwickelt und hergestellt, um bei Kindern die Freude am Programmieren zu wecken. Zur besseren Einschätzung der Leistung des Raspberry Pi, erst mal ein paar Technische Eigenschaften der Version B:

- Broadcom BCM2835 700 MHz ARM1176JZFS-Prozessor

- 512 MB RAM

- SD-/SDHC-Kartenslot (dienst als Laufwerk für das System)

- 10/100 BaseT-Ethernet-Buchse (Modell B)

- HDMI-Videobuchse

- RCA Composite Video-Buchse

- 2x USB 2.0-Buchse (Modell B), 1x USB 2.0-Buchse (Modell A)

- Stromversorgung über microUSB-Buchse

- 3,5-mm-Jack für Audioausgang

- Stiftleiste für GPIO

- Platz für Stiftleiste zum Anschluss einer Kamera

- Größe: 85,6 x 53,98 x 17 mm

Als Betriebssystem, für den Raspberry Pi, habe ich eine ARM Version vom Debian-Derivat Raspbian “wheezy” installiert. Wie ich das Linux-System installiert habe, wird weiter unten beschrieben. Die Verwendungszwecke für den Winzling sind natürlich vielfältig, ich denke darüber nach, ob ich mein Zuhause damit etwas mehr automatisieren kann oder den “kleinen Linux Zwerg” als eine Art Datenserver einzusetzen und alle meine mobilen und stationären Geräte damit zu verbinden. Darüber könnte ich dann auch meinen Drucker als Netzwerkdrucker betreiben. Natürlich habe ich noch viele andere Ideen in meinem Kopf, man könnte z.B. die Gartenbewässerung automatisch steuern oder das Garagentor mit Siri öffnen. Anfangen werde ich mit einem kleinen Projekt um ein paar Hardwarenahe Programme zu schreiben. Interessant ist hier natürlich die Hardwareschnittstelle über die GPIO-Ports.

Anleitungen

Projekte

Die Linux Installation

Raspbian-Image auf SD-Karte installieren

Hier beschreibe ich die Linux Installation, sowie die notwendige Konfiguration, nach dem ersten Bootvorgang des Raspberry PI. Ich habe mich für die Raspbian Distribution von Debian entschieden. Raspbian basiert auf Debian "wheezy" und wurde speziell für die Raspberry Pi Hardware optimiert. Das Raspbian Image wird auf eine SD-Karte mit mindestens 2GB Speicherkapazität installiert.

Raspbian herunterladen.

Das Raspbian Image kann über den folgenden Link geladen werden:

Nach erfolgreichem Download des ZIP-Archives sollte überprüft werden, ob es fehlerfrei und vollständig übertragen wurde.

Das Image auf die SD-Karte schreiben.

Die Installation von Raspbian unter Windows ist sehr einfach: Man benötigt dazu das Programm: Win32DiskImager.

- Image entpacken

- Win32DiskImager starten

- Mit einem Klick auf das Ordnersymbol öffnen wir den Explorer und suchen unser Image

- Zielquelle wählen (Laufwerksbuchstabe von dem SD Card-Reader/Writer)

- Mit "Write" Schreibvorgang starten

- Den Win32DiskImager beenden und die Speicherkarte aus dem Card Reader entnehmen.

Unter Linux ist es auch sehr einfach:

- Image entpacken

- Mit dem Kommando df -h nachsehen welche Discs gemountet sind

- SD Karte in Ihren SD Card-Reader/Writer einstecken

- erneut mit df -h nachsehen welche Discs gemountet sind

Die neu hinzu gekommene Disc ist ihre SD Karte. - Kommando als root user eingeben: unmount /dev/sdd1 /* Kann auch anders heißen Das unmounten ist notwendig damit Daten mit nachfolgendem Kommando auf die Disc geschrieben werden können.

- Kommando als root user eingeben:

dd bs=1M if=~/<ordner>/*.img of=/dev/sdd Das dd Kommando hat keine Fortschrittsanzeige und es kann ein wenig dauern. - Kommando eingeben: sync Damit alle Daten sicher auf die SD Karte geschrieben wurden und die SD Karte entnommen werden kann.

Das Schreiben des Images für MAC-User geht am besten so:

- Image entpacken

- Starten sie df -h vom Terminal

- SD Karte in Ihren SD Card-Reader/Writer einstecken

- erneut mit df -h nachsehen welche Discs gemountet sind

Die neu hinzu gekommene Disc z.B. /dev/disk1s1 ist ihre SD Karte. - Unmounten dieser Disc damit ein überschreiben möglich ist. Kommando: diskutil unmount /dev/disk1s1

- Den Disk Namen für das raw device ermitteln: /dev/disk1s1 --> /dev/rdisk1 (aus disk wird rdisk, s1 wird weggelassen)

- Kommando: sudo dd bs=1m if=~/Downloads//*.img of=/dev/rdisk1

- Kommando eingeben:

diskutil eject /dev/rdisk1

Der erste Start.

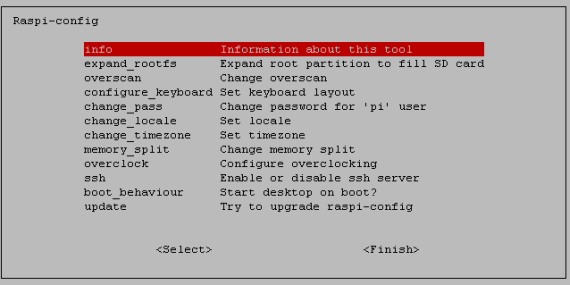

Nun die vorbereitete SD Karte in den Raspberry Pi stecken. Hiernach die Tastatur und Maus mit den USB-Anschlüssen des Raspberry Pi verbinden. Jetzt fehlt noch der Monitor. Entweder schließen wir ihn über den HDMI-Anschluss an ein HDMI-fähiges Wiedergabegerät oder wir benutzen den Composite Videoausgang. Wenn Sie den Raspberry Pi mit einem LAN Kabel an ihr Netzwerk angeschlossen haben, dann wird er versuchen über DHCP eine IP Adresse zu bekommen. Hat der Raspberry Pi Verbindung mit dem Internet, besteht schon beim ersten Start die Möglichkeit das Betriebssystem zu aktualisieren. Als letztes verbinden wir das Netzteil mit der micro-USB_Buchse. Wenn alles funktioniert blinken die LEDs auf der Leiterplatte und der Bildschirm füllt sich mit Meldungen. Nach einer Weile erscheint dann das Konfigurationsmenü "Raspi-config" für die Ersteinrichtung. Es hilft dabei, die wichtigsten Einstellungen des Systems vorzunehmen. Das Menü wird mit der Tastatur bedient. Mit der Pfeil-unten-Taste erreicht man den nächsten Menüpunkt und mit der Pfeil-oben-Taste gelangt zum vorhergehenden Punkt zurück. Die Select-Schaltfläche selektiert man durch Drücken der Tabulator- oder Pfeil-rechts-Taste. Mit der Leer- oder Returntaste wird der Menüpunkt zu aktiviert.

Wir fangen mit dem Punkt "expand_rootfs" an. Das Image des Betriebssystems ist es für eine SD-Karte mit 2 GB Speicher ausgelegt. Benutzt man eine größere Speicherkarte, kann der restliche verfügbare Speicherplatz der Systempartition hinzugefügt werden. Der eigentliche Prozess dieser Anpassung läuft beim nächsten Hochfahren ab.

Über den Menüpunkt "configure_keyboard" kann man die Tastaturbelegung auswählen. In den meisten Fällen reicht es aus, als Tastatur German und dann Generic 105-key (Intl) PC zu wählen.

Über den Punkt "change_locale" bestimmen wir Zeichensatz und Sprache des Systems. Wir setzen die Locale auf "de_DE.UTF-8 UTF-8" indem wir den Punkt mit der Leertaste markieren. Durch einem Druck auf die TAB-Taste gelangen wir auf die Schaltfläche "Ok" und wählen nun nochmal "de_DE.UTF-8" aus. Es dauert ein wenig, bis die Einstellungen gändert sind.

Mit "change_timezone" wählen wir die richtige Zeitzone. Wir nehmen Europa (Europe) Und in Europa natürlich Berlin.

"ssh" bietet die Möglichkeit den Raspberry Pi von einem anderen Rechner aus zu bedienen. Wir sollten diese Möglichkeit einschalten.

Mit der Schaltfläche "finish" verlassen wir das Hauptmenü. Beim erneuten Start des Raspberry Pi wird "Raspi-config" nicht automatisch mehr ausgeführt. Es kann aber im Terminal immer wie folgt aufrufen werden:

pi@raspberry:~$ sudo raspi-config

Nun sollte erst einmal das System auf den neusten Stand gebracht werden. Durch die Eingabe von:

pi@raspberry:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

wird die Datenbank des Paketmanagers auf den neuesten Stand gebracht und veraltete Pakete werden durch neue ersetzt. Es empfiehlt sich diesen Schritt, in regelmäßigen Abständen, durchzuführen.

Wlan konfigurieren

Nun möchte ich den Raspberry PI über Wlan in das Netzwerk einbinden. Hierfür verwende ich einen EDIMAX EW-7811UN USB-Wlan Adapter. Hierfür lasse ich die kabelgebundene Netzwerkverbindung bestehen, um mich per SSH mit dem Raspberry Pi zu verbinden.

Die Installation

- Zuerst wird der USB-Adapter an die USB-Buchse des Raspberry Pis angesteckt und danach wir fahren den Pi hoch.

- Nach dem Einloggen geben wir den Befehl

pi@raspberry:~$ sudo lsusbein, welcher alle am USB angeschlossenen Geräte auflistet. Der letzte Eintrag ist der Wlan USB-Stick. Er zeigt, dass hier der Edimax EW-7811UN-Adapter mit einem RTL8188CUS-Chipsatz von Realtek angeschlossen ist. - Der Edimax EW-7811UN-Adapter sollte vom Kernel automatisch

erkannt und das entsprechende Treibermodul geladen werden. Die

Präsenz des passenden Gerätetreibers wird durch Eingabe von lsmod

festgestellt. Das Kernel-Modul heißt 8192cu und nach diesem wird mit

folgendem Kommando gesucht.

pi@raspberry:~$ sudo lsmod | grep -i 8192cu - Bei geladenem Modul sollte der USB-Adapter beim Aufruf von iwconfig als WLAN-Schnittstelle aufgeführt werden.

- Um nun eine Verbindung mit unserem WLAN herzustellen, müssen wir

die Datei /etc/network/interfaces editieren mit:

pi@raspberry:~$ sudo nano /etc/network/interfacesHier suchen wir etwaige Einträge die mit der Bezeichnung "wlan0" bezeichnet sind und passen den Inhalt an.auto lo

iface lo inet loopback

iface eth0 inet dhcp

auto wlan0

allow-hotplug wlan0

iface wlan0 inet dhcp

wpa-ap-scan 1

wpa-scan-ssid 1

wpa-ssid "WLAN-NAME"

wpa-psk "WLAN-SCHLÜSSEL" - Die IP-Nummer wird durch diese Einstellungen automatisch

zugewiesen. Den Raspberry PI mit

pi@raspberry:~$ sudo poweroffausschalten und die kabelgebundene Netzwerkverbindung trennen. Beim Neu-Start wird automatisch die Wlan Verbindung hergestellt.

Installieren der WiringPi Bibliothek

Für die Ansteuerung der GPIOs, wird die Bibliothek WiringPi gebraucht, sie kann in C, C++, Python, Java und PHP eingebunden werden. Voraussetzung für eine Installation der WiringPi Bibliothek ist das Paket git-core. Git ist ein dezentrales Versionsverwaltungssystem, es unterscheidet sich als dezentrales System von den traditionellen Programmen wie CVS und Subversion. Wir testen das Vorhandensein von git-core durch die Eingabe von:

pi@raspberry:~$ sudo git -version

Erhalten wir eine Meldung dass das Paket nicht vorhanden ist, installieren wir es durch:

pi@raspberry:~$ sudo apt-get install git-core

Jetzt sind die Voraussetzungen für eine Installation der WiringPi Bibliothek erfüllt. Wir laden den Quellcode von GitHub herunter und kompilieren ihn anschließend. Dies erledigen wir durch die folgenden drei Punkte:

- Wir clonen den Quellcode auf den Raspberry Pi.

pi@raspberry:~$ sudo git clone git://git.drogon.net/wiringPi - Und wechseln in das neu erstellte Verzeichnis wiringPi.

pi@raspberry:~$ cd wiringPi - Abschließend kompilieren und installieren wir wiringPi.

pi@raspberry:~$ sudo ./build

WiringPi ist nun erfolgreich installiert, falls alle Schritte ohne Fehler durchgeführt werden.

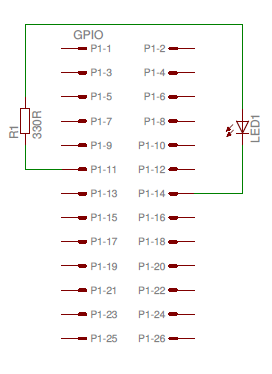

Eine LED mittels GPIO-Pin ansteuernDer Raspberry Pi bietet einige GPIO's (General Purpose Input/Output), die über die Steckerleiste 'P1' nach außen geführt sind. Die GPIO Pins sind als 3,3V Signale ausgeführt und nicht TTL kompatibel. Dabei übernehmen bestimmte Pins neben der einfachen Ansteuerung auch bestimmte Funktionen wie die Kommunikation per I2C, UART oder SPI.

P1: GPIO-Belegung:

|

wiringPi Pin |

BCM GPIO |

Name | Pinleiste | Name |

BCM GPIO |

wiringPi Pin |

|---|---|---|---|---|---|---|

| – | – | 3.3v | 1 | 2 | 5v | – | – |

| 8 | R1:0/R2:2 | SDA0 | 3 | 4 | 5v | – | – |

| 9 | R1:1/R2:3 | SCL0 | 5 | 6 | 0v | – | – |

| 7 | 4 | GPIO7 | 7 | 8 | TxD | 14 | 15 |

| – | – | 0v | 9 | 10 | RxD | 15 | 16 |

| 0 | 17 | GPIO0 | 11 | 12 | GPIO1 | 18 | 1 |

| 2 | R1:21/R2:27 | GPIO2 | 13 | 14 | 0v | – | – |

| 3 | 22 | GPIO3 | 15 | 16 | GPIO4 | 23 | 4 |

| – | – | 3.3v | 17 | 18 | GPIO5 | 24 | 5 |

| 12 | 10 | MOSI | 19 | 20 | 0v | – | – |

| 13 | 9 | MISO | 21 | 22 | GPIO6 | 25 | 6 |

| 14 | 11 | SCLK | 23 | 24 | CE0 | 8 | 10 |

| – | – | 0v | 25 | 26 | CE1 | 7 | 11 |

|

wiringPi Pin |

BCM GPIO |

Name | Pinleiste | Name |

BCM GPIO |

wiringPi Pin |

P5: Erweiterungsanschluss nur auf Revision 2 Leiterplatten:

| wiringPi Pin | BCM GPIO | Name | Pinleiste | Name | BCM GPIO | wiringPi Pin |

|---|---|---|---|---|---|---|

| – | – | 5v | 1 | 2 | 3.3v | – | – |

| 17 | 28 | GPIO8 | 3 | 4 | GPIO9 | 29 | 18 |

| 19 | 30 | GPIO10 | 5 | 6 | GPIO11 | 31 | 20 |

| – | – | 0v | 7 | 8 | 0v | – | – |

|

wiringPi Pin |

BCM GPIO |

Name | Pinleiste | Name |

BCM GPIO |

wiringPi Pin |

Der Raspberry Pi dient als Basis für einen minimalen Versuchsaufbau, der zum Ziel hat eine LED blinken zu lassen, sozusagen ein blinkendes "Hello World". Der ganze Versuchsaufbau eignet sich gut als Einstiegsprojekt, da es die Grundlagen der Hard- und Software behandelt. Ich habe eine LED und einen 330 Ohm Widerstand mit den Pin 11 (= GPIO 17 = WiringPi Pin 0) und den Pin 14 (Masse) verbunden.

Das erste Programm

Es wird ein möglichst einfaches aber garantiert funktionierendes Programm benötigt, welches in den Editor Nano eingegeben oder hinein kopiert wird.

pi@raspberry:~$ sudo nano blink.c

Der Quellcode:

#include <wiringP.h>

int main () {

// WiringPi-Api

wiringPiSetup () ;

// Schalte GPIO 17 (=WiringPi Pin 0) auf Ausgang

// Achtung: WiringPi Layout anwenden (siehe Tabelle oben)

pinMode (0, OUTPUT) ;

// Dauerschleife

for (;;)

{

// LED an

digitalWrite (0, HIGH) ;

// Warte 500 ms

delay (500) ;

// LED aus

digitalWrite (0, LOW) ;

// Warte 500 ms

delay (500) ;

}

}

Das kleine C-Programm lässt eine LED an einem Raspberry Pi blinken. Die LED wird alle 500 ms an bzw. ausgeschaltet. Die Bibliothek wiringPi.h muss installiert sein.

Nun wird das Skript kompiliert:

pi@raspberry:~$ gcc -Wall -o blink blink.c -lwiringPi

und mit Root-Rechten gestartet:

pi@raspberry:~$ sudo ./blink